|

■内視鏡検査の目的■

炎症性腸疾患(IBD)の内視鏡検査には次のような目的があります。

・IBDの診断

・外来治療中の定期検査

・治療効果の判定

・増悪時の把握

・白血球除去療法における治療前・治療中・治療後の評価

ページトップへ

■内視鏡検査の前処置・処置■

1.S状結腸内視鏡検査(SCS)

| 前処置 |

温水浣腸(100ml)を行います。 |

| 下痢・下血等の症状があれば前処置は行わず、直接検査します。 |

| 生検 |

初回内視鏡でUCを疑う場合、1年以上生検をしていない場合は生検を行います。 |

| 炎症が強い部分より2個以上生検を行います。 |

| Dysplasiaを疑う場合は必ず生検を行います。 |

| 腸管洗浄液 |

初回内視鏡でUCを疑う場合は必ず採取します。 |

| 特定疾患申請手続き・更新の際も必要です。 |

| プレドニン注入 |

増悪時(Matts grade 4)は、温水20ml+プレドニン20㎎を内視鏡鉗子口より注入します。注入後15分間の安静が必要です。。 |

2.全大腸内視鏡検査(TCS)

| 前処置 |

通常のTCS前処置を行います。 |

| 下痢・下血等の症状があれば前日までの前処置は行ないません。 |

| 生検 |

虫垂入口部、C、A、T、D、S、R、それぞれの部位より最低2個ずつは生検を行います。 |

| Dysplasiaを疑う場合は必ず生検を行います。 |

| プレドニン注入 |

温水50ml+プレドニン50㎎をA、T、D、S、R、各部位に10mlずつ内視鏡鉗子口より注入します。注入後15分間の安静が必要です。 |

ページトップへ

■潰瘍性大腸炎(UC)の内視鏡画像による診断■

高野病院では“Mattsの内視鏡所見分類”を用いています。

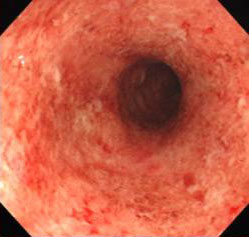

| Grade 1 ・・・・Remission stage(寛解期) |

・血管透見像正常

・易出血性なし |

|

|

|

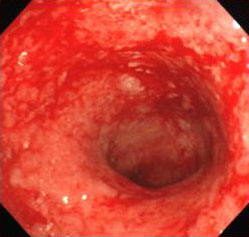

| Grade 2 |

・血管透見像なし

・易出血性なし・または極軽度

・自然出血なし

・粘膜粘膜発赤軽度、 微細顆粒状

・膿様粘液なし |

|

|

|

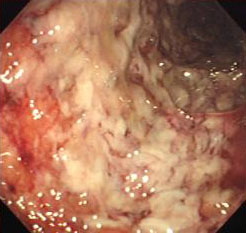

| Grade 3 |

・血管透見像なし

・易出血性あり、自然出血あり

・粘膜浮腫状、発赤しやや粗_

・膿様粘液の付着あり |

|

|

|

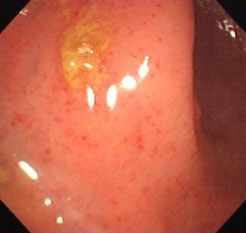

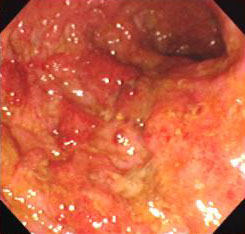

| Grade 4 |

・潰瘍

・易出血性、自然出血著明

・膿様粘液の付着あり

・腸管の拡張不良 |

|

|

|

| その他、炎症を繰り返す過程で、単発・複数見られる炎症性ポリープや、 密集している偽ポリポーシスの所見もみられます。 |

ページトップへ

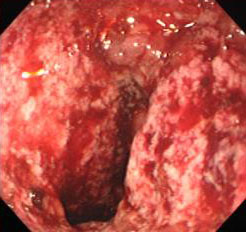

■クローン病(CD)の内視鏡画像による診断■

初期の所見では、アフタや、びらんがみられます。縦列傾向に認められるのがクローン病の特徴です。アフタ、びらんの多発から縦走潰瘍や敷石状に進展する場合があります。

縦走潰瘍は、腸管の長軸方向に4~5cm以上の長さを有する潰瘍と定義されています。

敷石像は、小さな石をびっしり敷きつめた歩道に似ていることからいわれています。これは、多発する縦走潰瘍と周囲粘膜の炎症性変化による残存粘膜部の隆起からなります。

胃病変では、胃体中部小弯から噴門部小弯に、腫大したひだを横切っている亀裂状の陥凹が竹の節のように見えることがあり、これを竹の節状外観といいます。

■内視鏡的逆行性回腸造影の実際■

1.全大腸内視鏡検査を利用した下部回腸の造影検査

2.ERIGに必要な備品

3.前処置

4.検査の実際

5.ERIG検査によるクローン病の病変

1.全大腸内視鏡検査を利用した下部回腸の造影検査

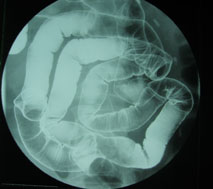

高野病院では、小腸腫瘍やクローン病など小腸に病変を疑う疾患に対し、特殊な造影検査を実施しています。小腸造影検査は主に二つの方法が用いられ、空腸や近位側の回腸の検索にはゾンデ式小腸二重造影法、下部回腸の造影には全大腸内視鏡検査を利用した内視鏡的逆行性回腸造影(endoscopic retrograde ileography;ERIG)が行われています。(図1)

特に、下部回腸の検索を目的としたERIGは、特殊な技術を要し専門病院で実施されています。ここでは検査の詳細について解説します。

図1 ゾンデ式小腸二重造影 内視鏡的逆行性回腸造影

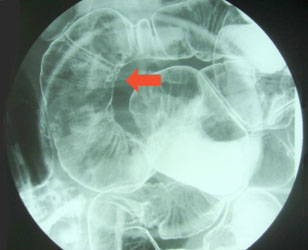

上部小腸の二重造影はゾンデ法で比較的容易に得られますが、下部小腸の描出はゾンデ法のみでは、小骨盤腔内における小腸係蹄の重なり、空気量不足による伸展不良、バリウムの付着不良などの理由で不十分になります。(図2)

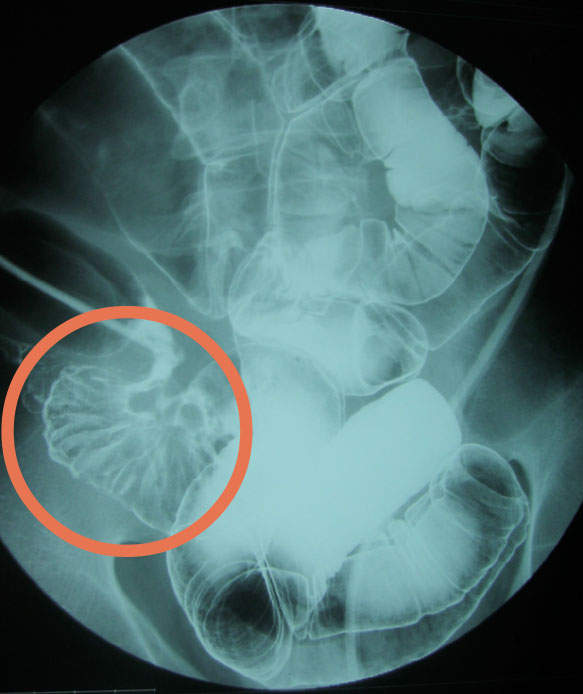

これに対して全大腸内視鏡検査を利用したERIGでは、回腸末端から造影剤と空気を注入するため、回腸がよく膨らみ、空腸は上腹部へ押し上げられ、回腸係蹄の重なりや空気量不足による伸展不良は解消されるために、下部回腸の良好な二重造影が得られます。

また、クローン病で下部回腸に狭窄病変を伴う症例の小腸の二重造影は、ゾンデ法ではバリウムの盲腸到達に時間を要し、バリウムは変性し小腸粘膜への付着低下をきたして狭窄部より肛門側をうまく描出できません。ERIGでは回腸末端から造影するために、狭窄部の影響を受けず、病変の描出は容易です。さらに、全大腸内視鏡検査に引き続いてERIGを行うので、患者の負担の軽減にもつながります。(図3)

図2 ゾンデ式小腸二重造影(左/上部小腸,右/下部小腸)

図3 ERIG像(下部小腸)

2.ERIGに必要な備品

1.細径大腸内視鏡(PCF、オリンパス社製)+スライディングチューブ

細径大腸内視鏡(図1)は患者の苦痛が少なく、挿入が容易です。

PCF用の全長35cmの長いスライディングチューブ(図2)を使用することでS状結腸の直線化を維持でき、造影チューブの挿入が容易になります。

.jpg) 図1 図1  図2 図2

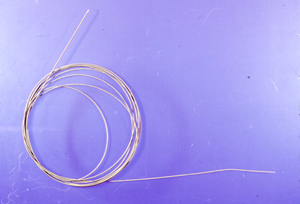

2.ガイドワイヤ(TGBD-65-450type、Kawamura、Cook社製)

全長4.5m、先端5cmのものが柔軟で穿孔など腸管を損傷しないように工夫されています。

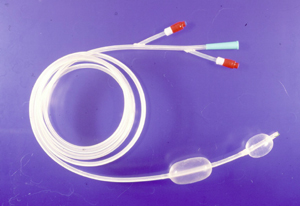

3.造影用バルーン付きロングチューブ(クリエートメディック社製)

全長2.4mの造影用チューブで、小バルーンを回腸内、大バルーンを大腸内で膨らませ回腸末端部での固定を行います。

3.前処置

最近では全大腸内視鏡検査の前処置として、ニフレックRやマグコロールPRを飲用が一般的ですが、ERIGの場合もこれに準じます。また、注腸X線検査に用いられるブラウン変法でも、とくに支障はありません。

図6 腸管洗浄液 検査食

ページトップへ

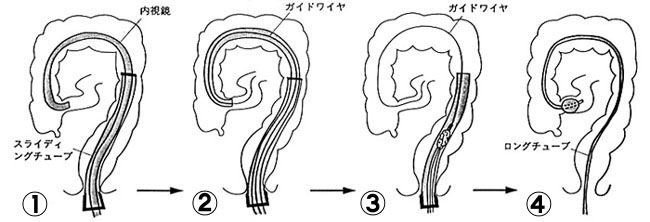

4.検査の実際

以下に実際の手技を示します。

| 1 |

肛門より大腸内視鏡を挿入し、回腸末端部を観察します。

このとき、造影用チューブの挿入が容易になるようにS状結腸をスライディングチューブにて必ず直線化しておきます。 |

| 2 |

ガイドワイヤーを内視鏡の鉗子口から挿入します。

回腸末端から少なくとも20cm以上挿入します。10cm以下では、ロングチューブ挿入時、先端が大腸に抜けるおそれがあります。 |

|

3

|

ガイドワイヤーを残して内視鏡のみを抜去します。

透視をみながらガイドワイヤーの先端がずれな いのを確認して、ゆっくり抜くのがコツです。 |

|

4

|

ガイドワイヤーに沿ってオリーブオイルを通したロングチューブを、回腸末端まで透視をみながら挿入します。

このとき、スライディングチューブがあったほうがチューブの挿入ははるかに楽です。 |

|

5

|

挿管後、ガイドワイヤーとスライディングチューブを抜去します。 |

|

6

|

抗コリン薬を注射後、バルーンを空気30~40mlで膨らまします。

抗コリン薬を注射しないでバルーンを膨らますと大腸への造影チューブがすり抜けることがあるので、注射後に膨らますことがコツです。 |

| 7 |

50%のやや薄めのバリウムを150~200ml注入し、体位変換でできるだけバリウムを口側に移動させたのち、空気を多めにいれて下部回腸を造影します。 |

| なお、ガイドワイヤを狭窄病変などのため終末回腸へ挿入できないときは、内視鏡の鉗子口から直接ガストログラフィンを100ml注入し、送気することでもかなりの情報が得られます。 |

図7 ERIGの実際

5.ERIG検査によるクローン病の病変

正常回腸像

初期病変―アフター

狭窄

偏側性の潰瘍によって貝殻のような形を形成する。shell signと呼ばれクローン病の特徴的画像です。

|