名医とつながる!たけしの家庭の医学

当院の高野正太院長が、朝日放送の

「名医とつながる!たけしの家庭の医学」に

出演しました

院長

高野正太医師

便秘の方の多くは、以下の3種類で悩まれている事が多いです。

![大腸通過正常型 /大腸通過遅延型[排便回数減少型] 機能性便排出障害[排便困難型]](/Image/support/gatten/04.png)

主な原因

大腸が便を送る動きが正常にもかかわらず排便回数や排便量が減少する便秘です。原因として食事の摂取量や食物繊維が少ないことが挙げられます。

大腸が便を送る動きが悪いため、排便の回数や量が減少する便秘です。原因として、特発性(原因不明)、症候性、薬剤性などが挙げられます。

直腸まで便が下りてきているのに、スムーズな排便ができない便秘です。原因として、「便意を脳に伝える力」や「便と捉えて押し出す力」が弱くなっていることが挙げられます。

お問い合わせは

今回放送されました『まがり腸』について 詳しくご説明します

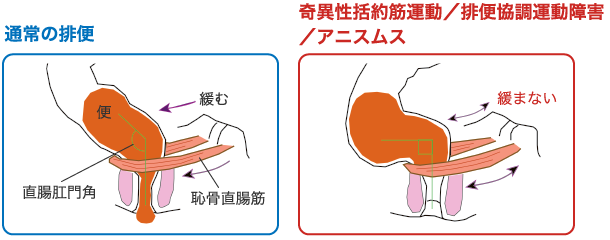

排便協調運動障害

排便時に十分な腹圧がかけられなかったり、緩むはずの骨盤底筋群(恥骨直腸筋もこの一部)が逆に収縮したり、直腸の感覚が低下して便意を感じなかったりと、様々な原因があります。

排便回数は減少せず、残便感のために1日に5~10回などと逆に増加することがあります。

当院では便漏れや便が出にくい方に対し、直腸肛門の機能を客観的に評価するために、様々な検査方法を有しています。

「名医とつながる!たけしの家庭の医学」で紹介された

ディフェコグラフィー検査です

ディフェコグラフィー検査

排便時の直腸や肛門の動きをX線で見ます。

正常

排便協調運動障害

病態を正確に把握することが何より大切です。

そのために、先ずは問診により症状を詳しくお尋ねします。

そして、その内容に基づき、大腸肛門の働きを調べるために各種検査を行います。

下記で紹介している検査は一例です。

当院は大腸肛門の専門病院として、多様な検査方法を有しています。

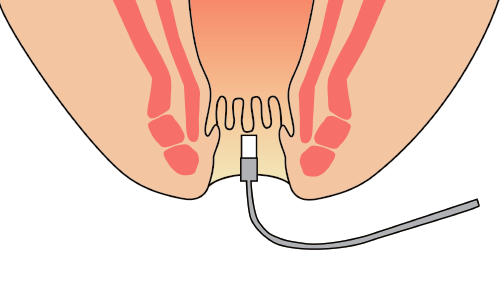

肛門内圧検査

肛門に力を入れない時や力一杯しめた時の肛門のしまる強さ(圧力)を測定。

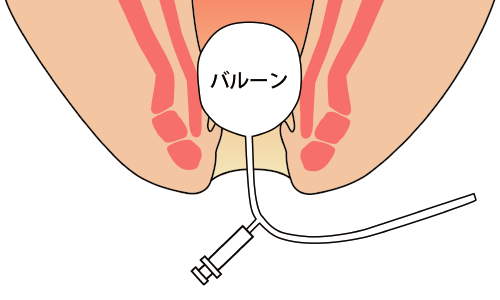

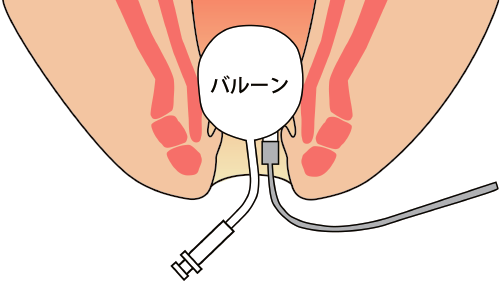

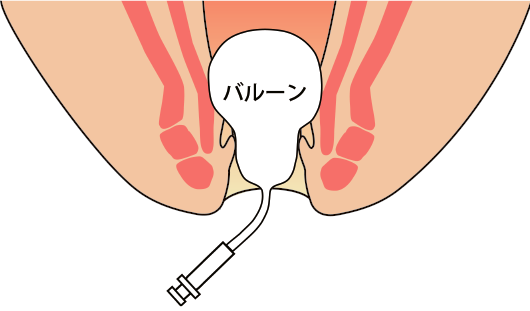

直腸感覚検査

少しずつ膨らませながら、最初に便意を感じた時と、便意を我慢できなくなった時のバルーンの大きさを測定。

直腸肛門反射検査

直腸内にバルーンを入れて、膨らませた時の肛門の反応を調べます。

排出能力検査

肛門内にバルーンを入れて膨らませ、どの位の量を力んで排出できるかを調べます。

この様な検査を行うことで正しい診断が行え、結果最適な治療方法を見つけることができます。

※全ての検査を行うわけではありません。

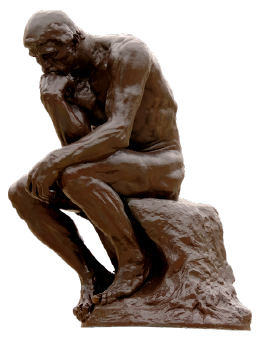

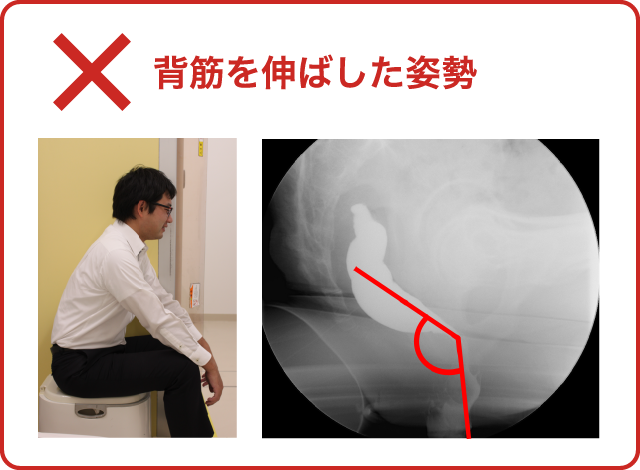

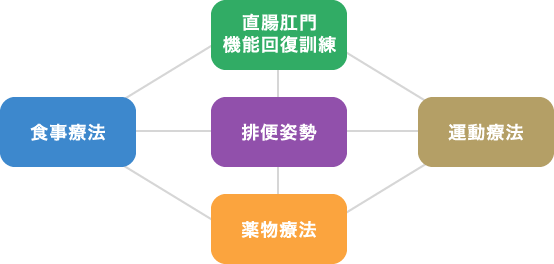

排便姿勢

『考える人のポーズ』は、排便に適した姿勢だった!!

前かがみの姿勢をとると、恥骨直腸筋が緩んで直腸と肛門の角度が開き、便が出やすくなる。

高野正太医師が、当時勤務していた留学先の米国のクリニックにて研究し、欧州の専門誌に便排出困難を訴える患者さんに対する指導を行う上で有用であると旨の論文を発表いたしました。

論文内容は反響を呼び、様々なメディアで取り上げられております。

お問い合わせは

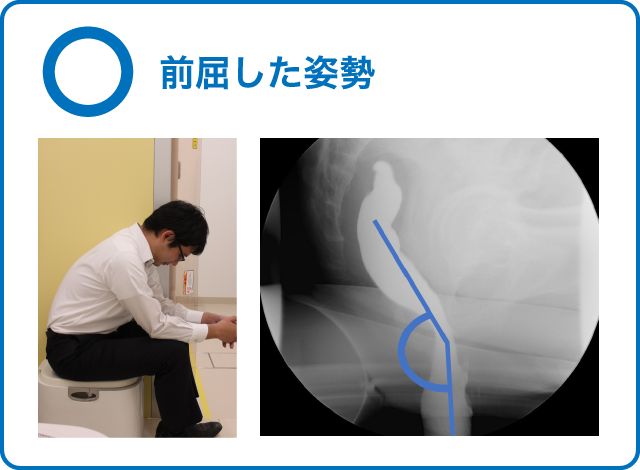

機能性便排出障害の治療について

当院では大きく以下の5種類を、患者さんの状態に応じそれぞれを組合わせて、症状緩和を目指しています。

直腸肛門機能回復訓練

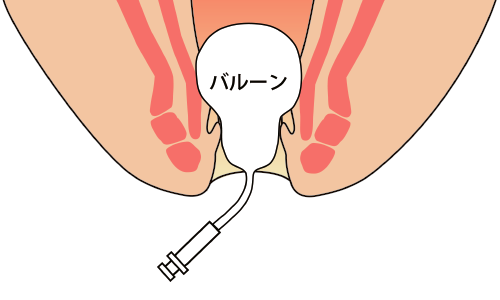

排出訓練

直腸の中にバル-ンを入れ、空気を注入して膨らませ、擬似的に便を作ります。

これをいきんで排出する訓練です。訓練では、腹圧のかけ方、肛門の弛緩の方法排便姿勢を含めて指導します。

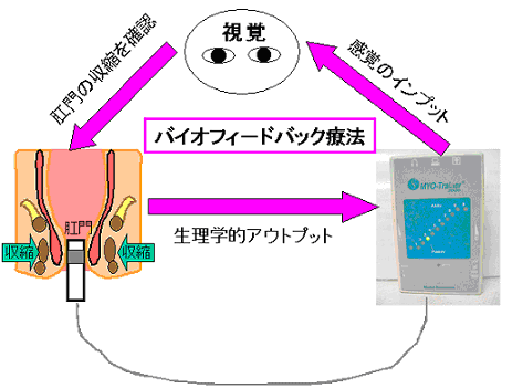

バイオフィードバック訓練

肛門が緩む感覚を取り戻すことを目的とし、自分の肛門括約筋の動きを見ながら上手に緩める方法を習得する訓練です。

運動療法

当院では可能な限りスムーズに排便が行えるように排便困難な方に対して腹筋を鍛える運動療法や姿勢や息み方の指導、肛門を締める感覚が解らない方に対しては電流治療器を利用して、筋肉を収縮させながら力を入れる感覚を覚えていただくなど、日本でも珍しい大腸肛門リハビリテーションによる排便トレーニングを実施しています。

食事療法

当院ではコンチネンスアドバイザーと呼ばれる、日本コンチネンス協会から認定されている「排便に関する知識が豊富な看護師」が在籍しています。排泄で困っている方へ医師の指導の元、食生生活・運動・生活のリズムなど様々なアドバイスを行い、排便に関する悩みを解決するための治療のコーディネートを行っています。

大腸肛門機能診療センター

当院には、大腸肛門の「働き」を専門に診る全国でも珍しい『大腸肛門機能診療センター』があります。

そこでは、直腸肛門機能を運動・感覚機能の両面から捉え、最先端の設備と豊富な知識で検査・診断し、適確な治療を行っています。